Por Teodoso Navidad Salazar

((0))

El Tren Dorado, aguardaba pacientemente el arribo del presidente de la república. En los andenes de la estación se observaba gran agitación. Un torbellino de gente, entre civiles, soldados y oficiales iba y venían. Unos cumpliendo encomiendas atisbaban a través de las ventanillas de los carros, otros verificaban, que muebles, maletas, paquetes y enceres se colocaran apropiadamente. Otros acomodaban parque, armas y cañones en plataformas. Algunas mujeres despedían a soldados, otras ayudaban a sus esposos, empleados del gobierno con maletines repletos de papeles. Jóvenes oficiales con sus uniformes militares nuevos también eran despedidos por sus madres afligidas que le bendecían y arreglaban sus cuellos, queriendo alargar el adiós. De vez en cuando aparecían coches de funcionarios que llegaban a prisa buscando acomodo en los trenes, de los que nadie daba información sobre salidas. Empleados y tripulantes habían desaparecido, por lo que gente del más alto nivel del gobierno seleccionaba al nuevo personal que movilizaría la comitiva presidencial que saldría con destino a Veracruz, donde el presidente confiaba encontrar tropas leales para enfrentar a la rebelión de Agua Prieta. En los patios de la estación, se escuchaban los silbatos de algunas máquinas que maniobraban en el acomodo de carros.

Eran casi el mediodía del 7 de mayo de 1920. Los trenes dispuestos para el personal de las secretarías de Estado estaban semi -ocupados. Muchos empleados de gobierno habían desertado al igual que oficiales y tropas. Un fuerte jalón fue el anunció: el tren de la vanguardia avanzó, luego una sacudida nada suave, aviso a los ocupantes del Tren Dorado la hora de partir.

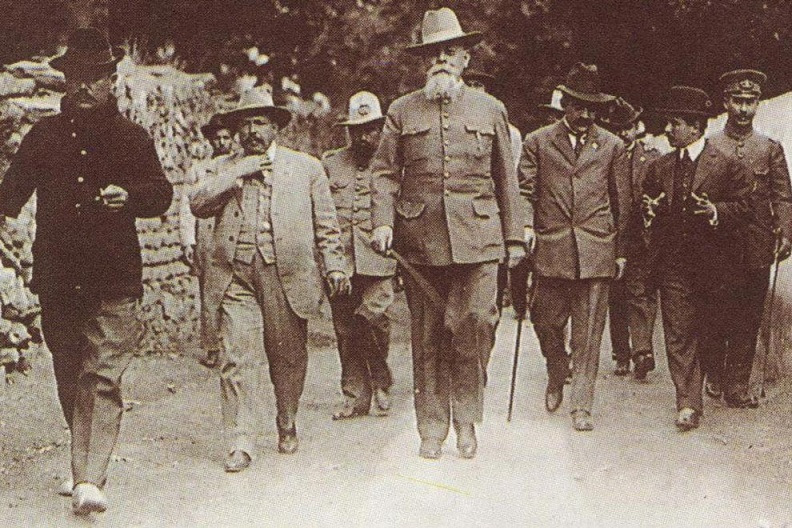

La mole de hierro avanzó lentamente. A bordo iba el presidente, acompañado de funcionarios leales, algunos diputados y militares dispuestos a salvaguardar la integridad de la república en aquellas horas aciagas.

Instalado en su despacho entre el vaivén propio del tren, el presidente atendía asuntos de emergencia, presentados por miembros del gabinete; leía telegramas, dictaba a sus secretarios respuestas, disposiciones y órdenes. La ciudad se inundaba de rumores sobre la entrada de tropas rebeldes; a la estación llegaban noticias sin ninguna precisión. Atrás quedaba el antiguo Palacio virreinal; la sede del gobierno constitucionalista estaba ahora en el Tren Dorado, escoltado por un largo convoy. Poco a poco la mancha urbana fue desapareciendo de la vista de aquellos viajeros con destino incierto.

El presidente miró a través de la ventanilla los primeros cerros pelones de la Sierra de Guadalupe, permaneció así por unos instantes; el aire frío se colaba por ventanillas abiertas del comedor, donde cocineros del Tren Dorado preparaban la comida de ese día, entre ruidos de platos y vajillas; los olores de frutas y verduras se mezclaban con los aromas de especies utilizadas en los guisos.

El largo convoy tomó velocidad; en el interior se conversaba animadamente al compás del monótono vaivén de los vagones; soldados y civiles que viajaban en los techos de otros trenes hacían lo mismo, mientras empinaban botellas de mezcal de Oaxaca. El aire era frío y agitaba las faldas y rebozos de las mujeres que reían frente al viento de la tarde.

Por breves instantes los miembros del gabinete, observaban al presidente, ahora reclinado en su silla, meditabundo. Hasta ahora nada había sido fácil en su gobierno y la decisión de su repliegue, tampoco lo era.

En los últimos tiempos, sus asesores le aconsejaron pactar con los rebeldes. Cierto es que sus simpatías no estaban con el Gral. Obregón y mantuvo firme la idea de un civil

en la presidencia; también era cierto que ese candidato civil, capaz de disputar la presidencia a Obregón, no existía. Carranza no construyó a tiempo esa candidatura. Se requería un personaje con liderazgo con capacidad de convocatoria, conciliador que continuara su proyecto de gobierno, alguien confiable. Tal vez no advirtió las desmedidas ambiciones de Obregón. En esa circunstancia debió recordar al Gral. Salvador Alvarado sobre los riesgos de que los militares siguieran gobernando al país. Pero, qué podía hacer a estas alturas. La candidatura del Ing. Manuel Bonillas, resultaba algo pueril, ante el ímpetu de Obregón, con quien, en otro momento y en otras circunstancias, se había aliado para terminar con Francisco Villa.

Los telegramas que llegaban a su mesa le notificaban la situación del país; todo era trágico. En realidad el presidente estaba solo; hacía ya meses que la traición estaba gestada. Regiones militares completas estaban en el otro bando; no lo entendió. Todos aquellos generales que habían jurado lealtad, ahora recibían órdenes del caudillo; el presidente y los hombres de su gabinete no olfatearon el peligro.

El sentido común aconsejaba pactar o renunciar, evitando otro derramamiento de sangres. Atrás habían quedado las coincidencias con Obregón, sobre un gobierno estable, sustentado en el acatamiento a la ley.

El presidente había tomado sus binoculares y veía a lo lejos por la ventanilla de su despacho, mientras estiraba sus largas piernas. Sin falsas modestias valoraba su obra. En realidad era portentosa. Un ayudante le acercó una taza de humeante café; dejó los prismáticos y dio un sorbo, luego firmó un par de despachos que puso sobre el escritorio uno de su secretarios. Recordó su paso por la presidencia de su natal Cuatro Ciénegas, Coahuila, su interinato como gobernador y sus días como senador de la república. Dio un segundo sorbo a su café sin azúcar y por su mente pasaron los días difíciles de la decena trágica.

A la muerte de Madero promulgó el Plan de Guadalupe, contra Huerta. Esperanzado en la paz, organizó y creó el ejército constitucionalista, formado por el ejército del Noroeste, comandado por quien ahora lo arrinconaba; la División del Norte, con Villa a la cabeza; el ejército del Noreste, al mando de Pablo González y el Ejército Libertador, comandado por Zapata. Con esta fuerza derrotó a Huerta. En medio de discordias de algunos mandos militares promulgó la Constitución de 1917, consagrando garantías individuales, protegiendo los recursos de la nación, así como derechos de la clase trabajadora y campesina; Estados Unidos de Norteamérica reconocía su gobierno y sus principales enemigos Villa y Zapata estaban vencidos; después de 9 años de guerra interna y más de un millón de muertos, el país parecía enfilarse hacia la paz. En apariencia había consolidado un país de instituciones, pero ahora enfrentaba la rebelión de Agua Prieta, jefaturada por sus antiguos aliados.

El trecho recorrido por el Tren Dorado, desde ciudad de México fue corto. Tardíamente el Jefe comprendió que todo había sido calculado por los altos mandos rebeldes, que para entonces desfilaban en la capital ante la indiferencia de la muchedumbre. Todas las salidas habían sido bloqueadas. Poco a poco los contingentes abandonaron al presidente. Quedó con él hasta el final un reducido grupo. Su asesinato en Tlaxcalaltongo, Puebla, fue la caída de un telón ensangrentado que se levantó de nuevo, para empezar la segunda parte de la obra en la historia del México convulso de esos años.

La Promesa, Eldorado, Sinaloa, noviembre de 2012.